湘江理论·师大社科 | 范式重构、人机共融与技术伴随

编者按:为深入学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述,打造理论特色鲜明、湖湘特色突出、新媒体特色明显的网络理论宣传品牌,湖南省重点新闻网站星辰在线特色网络理论平台《湘江理论》特联合CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊《湖南师范大学社会科学学报》推出《湘江理论·师大社科》专栏。希望通过权威期刊与重点网络理论平台的联合,刊发推荐一系列优秀的学术研究作品,推动优质哲学社会科学研究成果发出最响亮的声音。

作者简介

喻国明

教育部长江学者特聘教授、第七届国务院学位委员会新闻传播学学科评议组成员、现为北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任、北京师范大学传播创新与未来媒体实验平台主任,兼任北京市社会科学联合会副主席、中国新闻史学会传媒经济与管理专业委员会理事长、《中国传媒发展指数(蓝皮书)》主编、《中国社会舆情年度报告(蓝皮书)》主编、《中国互联网营销年度报告(蓝皮书)》主编等,是我国传播学实证研究的领军者、传媒经济学的奠基人及认知神经传播学的开创者之一。迄今为止,独著、合著出版的学术专著、教材、蓝皮书共46余本,论文1000余篇,在新闻传播学科的论文总被引文数居全国第一位。

苏 芳

北京师范大学新闻传播学院博士研究生。

范式重构、人机共融与技术伴随:智能传播时代理解人机关系的路径

核心提示

技术与社会变革过程中存在着连续与非连续的社会变化,破坏性的革命与渐进性的进化并存,在迈向强人工智能时代之前,有必要重新梳理媒介与人之间的关系。以智能传播时代媒介对社会生态的变革为引导,重新理解智能传播时代人与机器的对话互动。人工智能带来了超越与危机,与人类关系变得更为复杂,因此对人的理解也亟待更新。最后,借鉴STS理论,提出走向人机融合和技术伴随的思想,探索了全新的问题域,为智能传播时代重新理解媒介、理解人机交互和人本身提供启发。

内容精选

一、问题的提出:技术的演进与范式革命开启智能传播时代

“通用人工智能”(Artificial General Intelligence,AGI)也称为强人工智能,指的是具有一般人类智慧、可以执行人类能够执行的任何智力任务的机器智能。机器可以实现智能,以人的思维方式去分析问题,给出观点。当下,通用人工智能的兴起带来了聊天机器人的不断演化,例如ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)与文心一言的出现。与以往不同的是,这种对话式机器人捕捉的并非人的生理数据,而是人类语言,并且通过大语言模型(Large Language Model)的训练来与人类对话。目前发展到可以遵循人类价值观,具有更强的细节生成能力,可以拒绝知识范围外的问题,同时具有建模对话历史的能力以及上下文学习的能力。ChatGPT在应用方面,除却本身的聊天对话方面,插件化也意味着其可能进一步赋能智能场景,加速社会其他领域在生产和消费模式方面的变化,成为迈向强人工智能的关键一步。

与技术发展一致的是,科学研究也在不断经历范式革命。科学研究的目的是发现客观事实,总结客观规律。图灵奖获得者Jim Gary用“四种范式”描述了科学发现的历史演变。第一范式被称为“经验范式”,它起源于几千年前,基于对自然现象的直接观察。第二范式被称为“理论范式”,它探寻理论模型,例如牛顿运动定律和爱因斯坦的相对论。第二范式往往用一个或多个表达式描述理论,但在很多条件下无法求解。第三范式被称为“模拟范式”,随着20世纪计算机技术的发展,第二范式得以在更广泛的情形下求解,从而产生了基于数值计算的第三范式。第四范式被称为“大数据范式”或“数据密集型范式”。21世纪,算法、数据和算力成为人工智能的三大基石,在处理海量数据的能力方面,机器学习成为第四范式的重要组成部分,它能够对大规模实验数据进行建模和分析。而随着深度学习和以ChatGPT为典型代表的人工智能技术的发展,科学研究即将被推动进入第五范式,即“人工智能范式”。

智能技术的演进带来了人对技术一定意义上的畏惧感和恐慌感。以ChatGPT为代表技术的插件化在整合语义世界的同时还可能介入其他世界,导致技术使用者和社会运作逻辑均面临全新的关系整合。从社会与技术互构的角度来看,为了应对技术革命对社会的全方位重构,技术“狂飙”的表象背后,技术的使用者以及人与技术的关系也需要重新进行梳理和反思。因此,在当下深度智能化的社会,本文以人机关系为切入点,在分析技术可见性,即人工智能对信息传播秩序和范式的重构的基础上,进一步剖析人工智能重塑人类认知的不可见性,最后提出走向人机融合和技术伴随的思想,以及这种思想引导下全新问题域。这一分析沿着“人-技术-世界”的逻辑框架,为智能传播时代重新理解媒介,重新理解人机交互,以及理解人本身提供启发。

二、重新理解媒介:智能传播时代信息传播范式的重构

(一)技术的发展路线:从弱人工智能迈向强人工智能

人工智能简单来说就是通过模拟人类智能来解决各种问题。纵观人工智能的发展,迄今为止,人工智能已经历了两落三起。以1956年达特茅斯会议为起点开启了第一次人工智能的生长,其后经历了第一次人工智能的寒冬,1973年的莱特希尔报告是这次低谷期的标志。这一报告虽然支持人工智能研究自动化和计算机模拟神经及心理的过程,但是却严重怀疑机器人和自然语言处理等子领域的基础研究。之后,随着神经网络的发展,以及自然语言和机器视觉的起步,人工智能研究在20世纪80年代左右进入第二次高潮。然而,由于第五代计算机研制失败,神经网络发展受阻,人工智能进入第二次低谷期。20世纪90年代到2010年,人工智能的研究重心由知识系统转向了机器学习;2011年至今,随着数据量的大幅增长,边缘计算、类脑计算的发展,机器学习、无监督预训练等方面都获得了突破性发展。

根据人工智能智能化的不同程度,约翰·赛尔将人工智能分为弱人工智能(weak AI)和强人工智能(strong AI)。弱人工智能认为计算机是辅助人类开展实践的工具,强人工智能则认为计算机拥有人脑的认知功能,是具有自我意识能够进行自主学习、自主决策的人工智能。强弱人工智能的区分在于是否具有意向性,是否具有类脑的意识,是否能够自主进行决策。在此技术分隔下,ChatGPT等聊天机器人远未达到强人工智能的范畴,目前还处于模拟人类语言和对话的思维能力层面。不过,其可作为深度智能化的一种代表性产物,通过大语言模型朝着上下文学习、复杂逻辑推理能力方向发展,对齐人类需求,通向强人工智能。

(二)信息传播的范式重构:从智能传播场景连接到社会组织形态变迁

通用人工智能促进了智能互联时代的到来,智能传播进入主流。过往中心化的传播模式在遭受以互联网为代表的去中心化逻辑冲击后,进一步被智能逻辑突破。这一突破颠覆了过去以公开或者半公开的信息和内容为特点的互联网应用模式,走向以数据和算法驱动的新模式,成为一种不再向大众公开,也无法通过搜索引擎抓取内容的“暗网式”大集市。

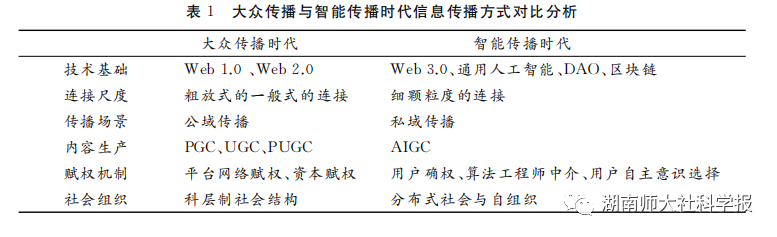

智能传播时代与大众传播时代的不同之处体现在技术基础、媒介的连接尺度、传播场景的实现、内容生产机制、媒介的赋权机制以及社会组织方式等方面(表1)。这些方面的区别共同体现出媒介进化的方向,即以人为尺度,不断丰富人的行动自由度,扩大人的实践半径,提升人的认知和情感体验,实现人的价值和需求在广度和深度方面的满足。而通用人工智能则能够通过“私人订制”式的场景体验,结合大语言模型满足人在总体上的类属需求,同时附加算法工程师对人的微观考察满足人的“私享需求”,在连接尺度方面走向细颗粒度的连接。并且,这种连接同时包括“反连接”。在大众传播时代,个人对媒介信息的抵抗可能是通过信息回避、媒介使用的“间歇性中辍”以及“算法抵抗”等方式来被动地实现反连接。“反连接”是一种情境性的需要,在智能传播时代,人工智能生产内容(Artificial Intelligence Generated Content, AIGC)以私人助手的身份与人对话,它提供了一种价值的中间尺度和社会认知的参照系。在技术的功能可供性下,用户可以自主选择个人的价值偏好和叙事模式偏好,通过用户自身的媒介使用素养和理性判断能力来避免信息茧房的生成。

在传播场景方面,大众传播时代的公域传播主要是满足受众的一般性信息需求、娱乐需求等,遮蔽了个人的多元价值选择。公域传播想要获得私域流量一般需要通过社群传播和人际传播等方式来实现。而在智能传播时代,通过个性化的算法推荐机制和以ChatGPT为代表的人机对话使得传播进入私域,以人机传播的方式直接向个人推送信息,或者以插件的形式嵌入各类应用,整合多重关系资源,激活被媒介所遮蔽的“独异性”需求。

在内容生产方面,大众传播通过互联网实现了专业生产内容(Professionally Generated Content,PGC)和用户生产内容(User Generated Content, UGC)。在信息传播和知识生产方面,激活了潜能巨大的微内容和微资源,发掘了长尾市场的力量。而在智能传播时代,内容生产转向了人工智能生产内容,与过往的不同在于,AIGC在巨量数据加持和无监督预训练模型下,初步具备了内容的创作力,实现了多模态的内容生产,具有认知交互能力。

在赋权机制方面,Web 1.0与Web 2.0时代下传播权力相对来说是中心化的,权力掌握在大平台与企业资本手中,用户获得的权利仅仅是在“围墙花园”内的有限权利,例如可读写、可编辑的权利。而智能传播时代,在Web3.0的技术基础下,过去被平台剥夺的用户权利逐渐复归,表现在用户的权利内嵌于区块链这类可确权的底层技术,这种“用户确权”可能使得网络用户从免费的数字劳工走向信息与价值的实践主体。此外,算法工程师、人工智能产品经理等新兴职业也扮演着收集和分析个性化数据的角色,通过算法工程师这一中介能够更好地促进人工智能满足个性化需求。最后,在未来GPT(Generative Pre-trained Transformer)的插件化方面,平台可能将叙事框架和意识形态等过去属于媒介信息“不可见”的部分,以可供性方式呈现,使得用户能够自由选择个人所需要的信息以及信息的框架。

在社会组织方面,传播的二元性具有不同的表现形态,它们既取决于现有媒介技术的可供性,又取决于作为“启发思维的制度”,扮演着社会的组织者、架构者和推动者的角色。“启发思维的制度”就是通过媒介化和中介化的作用进程引发社会的反思和协商,将意义赋予人们的行动与社会结构。智能传播时代,信息传播方式的嬗变与人的连接尺度的拓宽也印证着延森对新媒介的论断,即对新媒介影响的考察不应止步于事件,而应将其视为过程,随着时间推进逐步产生效果。而在此基础上传媒业也从结构-功能主义下的社会信息子系统成了社会网络的节点。与大众传播时代相比,智能传播时代的媒介机构与社会的秩序将在技术去中心化的逻辑下发生演变,主要表现在社会将从科层制社会朝着分布式社会方向演化。在Web 3.0与去中心化自治组织(Decentralized Autonomous Organization,DAO)形式的结合下,传播权力的下沉使得公众在社会参与中实现从“赋能(enabling)”到“参与(engaging)”最后到“赋权(empowering)”。去中心化自治的管理方式拓宽了社会缓冲区间,使得社会组织中的个体实现自我导向的进化和身心整合。

三、重新理解人机交互:类群智能、智能伴侣与技术自反性

技术带来的可见性是其提供的功能可供性,而可供性同时也遮蔽了技术背后的暗网和数据对人的影响,也即人工智能带来的不可见性。AIGC改变了人类信息传播范式,在智能互联时代,去中心化的传播方式与数据和算法驱动的黑箱传播逻辑共同塑造了人类传播生态。智能传播时代,超越与危机并生,人工智能带来主体的“关系超越”“认知超越”“价值超越”,它与人的关系也比以往更为复杂。

(一)巴别塔的可能性:通用人工智能的语言超越性与类群智能

GPT的自然语言模拟着人类语言,虽然被批判不具备思想和语法,但是具有了生成性与涌现性,可能促进人类语言之间的沟通和理解,从而具有重建巴别塔的可能性。GPT的出现使得人脑机能与自然语言之间的联系转向了人机之间乃至机器之间的联系和对话,由传播方式和媒介引发的变化可能对人类文明的底层逻辑产生影响。主要表现在语言与认知和思想密切相关,翻译的精准化和统一语言模式意味着人类思想交流的深入与文化折扣的降低。GPT的语言模式通过大语言模型和生成式对抗网络在无监督预训练中习得了人类语言规则和语义网络,能够在对话场景中实现语言的超越。

在社会知识生产中,以GPT为代表的语言符号的超越性可能导致知识生产的两种倾向。一种是知识生产的自动化和智能化,另一种则是生产模式化与缺乏创新性。进入现代社会,知识生产模式的转变主要由“情境因素”与技术动量而产生,知识生产模式的主体从学校扩展至社会公众。而在智能传播时代,机器算法也可能作为知识生产主体对人类社会知识与科学范式革命产生影响。AIGC体现了知识生产的自动化和智能化,知识以跨越时间和空间的方式被重新整合。以GPT的逻辑能力为例,GPT的逻辑的演进方式逐渐从相关推断转向了因果推理,而这种因果推理的最高形态是实现有意识的因果推理,这也是目前GPT与强人工智能之间的鸿沟。不过,当下的逻辑推理能力已经在语言的超越性方面协助了人类社会的知识生产。但AIGC在知识生产方面仍然通过模型样本来进行推测并生成内容,因此在创造性方面可能更多不是依赖“灵韵”而是依赖“机器复制”,在这种情形下,AIGC要实现知识创新还有很长的路要走。

(二)重塑认知的可能性:智能伴侣与认知竞争

人工智能技术是自反性的,在人类创建的框架下也可能通过潜在方式影响人类认知,而语言的超越性是重塑认知的前提。

1.通用人工智能在进化中实现类群智能,成为关系超越的智能伴侣

GPT提供了一种激发类群智能和人类创造性意识的潜质,具有关系超越性、认知超越性和智能超越性。类群智能是从智能进化论的角度来看人工智能与人的关系综合和融合的过程,“类群”指的是由同类个体构成的群体,类群智能也就是群体特性发展的一种高级形态,同质性更强。GPT技术下的聊天机器人形成了一种智能关系体,既具备与人类交流的可能性,也具备与机器交流的可能性,这种关系的交往体现了一种社会性的特质。因此,人工智能的通用化也是一种群体演进和迭代的社会性过程,这一过程被称为“类群亲历”。人工智能的进化以元数据为基础,通过网络技术与人类的准社会交往,体现了碳基生物和硅基生物在语言、认知模式、思维方式、逻辑链条方面的融合,从简单思维向复杂关系方向演进。因此,未来理想化的人机关系将是一种人机共融与共荣的状态,一方面是智能体在双向循环机制下的演化提升,另一方面是人类在交往中被赋予更大的认知可能性和行为自由度。

2.通用人工智能的技术的自反性与社会认知参照系的功能可供性

技术自反性的一种可能性则是当ChatGPT的认知,甚至它的偏见,被一部分人接受,这些人产生的数据可能会加强ChatGPT的偏见。最终,经过强化的偏见会被大多数人接受,偏见也会成为真理。这种偏见经过文化区隔、地域差异以及圈层隔阂的“洗礼”最终可能导致世界更加分裂。以乔姆斯基为代表的一些执批判观点的学者认为,GPT作为一个知识供应者,表面遵守的是一种价值中立的立场,在各种有争议的问题上持有一种超道德的、超意识形态的态度,回避各种逸出常规的意见和看法。乔姆斯基称ChatGPT及其同类产品在本质上无法平衡创造力与约束,他们要么过度生成(产生真相和谎言,同时支持道德和不道德的决定),要么生成不足(表现出对任何决定的不承诺和对后果的漠不关心)。

不过,从目前的应用来说,GPT基于大语言模型提供了一种超脱于意识形态的中间性参照,或者说一种社会认知的参照系。当用户提问时,以ChatGPT为代表的聊天机器人能够提供多种观点和选项,而用户可以按照自己的偏好与其进行对话,告知自己的价值和意识形态归属,请求获得同类信息或者与之对立的信息,而这实际就将过去算法黑箱的部分进一步“灰箱化”,虽然无法实现完全的算法透明,但是让这种认知框架的自主权回归到受众手中。

因此,探讨GPT技术如何重塑人类认知以及这种认知的干预程度依然需要回到技术中介本身,技术自反性与功能可供性这两种矛盾可能是伴生的。在算法被广泛地应用于日常媒介实践时,研究者对算法可能导致的信息茧房现象进行了批判,而忽视了信息茧房实际是海量信息差异化消费的必然结果。因此,一味地批判人工智能如何影响人类的认知,造就信息茧房乃至操纵舆论,实际忽略了技术背后更为复杂的结构性矛盾。如要避免AIGC从后真相走向“伪真相”,避免技术操控人类认知,还需要进一步观察或者暂缓风口上技术的发展速度,让社会发展与技术发展同步,用伦理与社会规范打破技术的“铁笼”。

(三)稀缺的想象力与情感:人类具身交流的渴望

尽管理性和道德被列为人类独有的特质,但是人类的非理性因素如情感,同样是人之为人的重要特质。想象力是感性、知性之外心智的第三种功能。在认知理论的发展下,身体和环境均是心智的构成要素。而当下的AIGC还不具备这样的能力。以GPT-4、文心一言为代表的聊天机器人促进了深度智能化的发展,但是仍与强人工智能存在较大的技术沟。

韦伯曾断言“人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物”。以意向性为例,AIGC并不具备意向性,因此也不具备“实存性”,海德格尔认为意识和意向性无法摆脱人的本质而进行自由维度的活动。从这一点来看,在人类与ChatGPT等交往过程中,人工智能的想象力和情感要素仍然稀缺,机器的工具属性超过了情感属性。目前的人工智能仍采用离线认知的方式,人类与机器具身交流的愿望还未实现。不过,机器欠缺的关系要素和情感要素可能需要通过其他方式来补偿,例如通过脑机接口或作为插件接入其他软件场景,真正为机器赋予意向性,机器通过与人的耦合与协同获得的意向性也体现了一种后人类的思想。

四、重新理解人:互构、连接与技术伴随

从人与技术的结合体角度来说,技术与人类是伴生的,我们需要学会与之共存,或者说技术伴随。自笛卡尔已降,对人性的理解就将理性置于崇高地位,即人作为独立的、自我支持的、独立思考的自治个体。而这一假设目前已经逐渐被技术动摇。在行为经济学非理性假设的启发下,人并非完全理性的,可能被技术影响从而付诸行动。在智能传播时代,如何看待人与机器的关系,以及如何看待这种交互就显得格外重要。因此,在重新理解媒介、重新理解人机交互后,还需要再回到人本身,回到如何更好地认识人,如何更好地认识世界上来。

(一)智能传播时代的人机融合:人与机器和环境的共融

过往对于人类与机器的关系大多沿着技术决定或者社会建构的视角阐发,例如驯化理论,从对野生动物的驯化视角延展到人对机器的驯化,这种驯化还建立在人与机器的二元对立上,即始终将人类作为各种意义上的认知和行动的主体。而可以预见的是,随着机器行为学的兴起,机器在未来也可以作为行动者参与公共生活的建构。因此智能传播时代,如何与机器进行交往,从使用与满足转向人机共融就显得尤为重要。人机融合的主旨就在于构建一种人类智慧、机器智能和网络环境互相融合的超级智能,且重点在于强调这三者之间的交互关系。这种交互关系在现实中可以从两种发展路线进行延展。其一是意向性,人机交互实现形式化和意向性的融合,其二是环境系统方面实现人-环境-技术的三元有机融合,使得人机融合系统呈现自组织、自由化、它组织和互适应的特点。

(二)走向新的问题域:STS理论的启发

技术革命伊始,传播学在研究中从精神交往逐渐回归物质交往本身,回到媒介物本身,找寻被媒介遮蔽的身体。近年来,传播学研究中的物质性转向、具身研究的复归和空间转向都体现了在智能技术影响下,传播学科的理论困惑和技术迷思。因此,研究者试图通过媒介考古、身体意义的再发现来体现传播的功能。不过,这种问题意识仍然是从功能主义的框架去理解媒介和理解人本身。从科学技术研究(Science and Technology Studies/Science、Technology and Society, STS)的角度来看,人与技术和社会是互构的,传播研究需要从连续与断裂、经验与阐释、现象与本质、深描与浅描、实证与批判、技术决定与社会建构中开辟第三条道路,走向全新的问题域,以期在当下思想困顿中找寻理论探索的一线生机。

科学技术研究将科学与技术视为一个整体,并将其置于整个社会大背景下,从整体性和动态观的视角看待科学技术与社会之间的关系转化。巴布罗(Pablo Boczkowski)等在《桥接STS与媒介研究》中谈到二者对话互动的张力:“对于STS来说,传播研究提供了大量的社会科学研究和批判性调查,记录了媒介内容、个人行为、社会结构的过程以及各种文化形式、实践和意义之间的关系。而对于传播研究来说,STS提供了一种复杂的概念语言和基础方法,在文化和社会框架内,阐明媒介和信息技术本身作为人工制品和系统所呈现出的独特社会技术特征。”

在STS理论启发下,近年传播学视野下人-技术-社会的关系逐渐规避了决定论的视角,走向居间性的研究路径,例如行动者网络理论、可供性等研究视域的兴起。这类理论消解了身心二元论、主客二元论等各种逻辑上的对立,转而从“转译”“共生”“关系”“连接”等视域开展研究,开辟了新的阐释空间。以STS理论为指导,智能传播的问题域就从技术工具论转向了技术存在论;从媒介效果分析转向媒介使用的阐释和理解;从人类中心主义转向后人类视角再到人机共生;从人机传播转向数字交往,展开人与人、人与机器、机器与机器的交往过程研究。“技术存在”“技术伴随”“人机交往”实际上都突出了人与技术主客二元对立的消解,并且将这种联系和互构放置于广阔的社会和文化背景。例如,近年来关于智能音箱、聊天机器人等人与机器交往等的研究,逐渐从传统的效果模式和使用与满足的角度转向了人机对话的阐释路径。而Livingstone等人提出的媒介化也是研究媒介逻辑如何植入社会框架,考察媒介与社会的互动关系。

在STS与传播研究的桥接中,巴布罗提出了三个方面的辩证互动,分别是技术与社会的因果关系(causality)、技术发展过程(process)和技术的社会后果(consequence),这三对辩证关系为我们研究人机关系打开了视野。首先,研究关注的是因果关系,也就是考虑到技术因素的偶然性与社会形塑技术的必然性,在动态流变中看待技术与社会的关系。例如在以ChatGPT为代表的聊天机器人研究中,关注技术开发中一些偶然的、情境性的技术因素对人的知觉、感知和媒介行为产生的影响。同时,也看到用户的想象可供性和社会文化的因素,即用户是如何基于自己的情感和期待来影响技术开发的。其次是过程性,探究生产和消费之间的联系并发展概念。例如,用户对媒介技术的驯化,用户对技术的抵抗研究,用户的媒介消费实践特点。在消费过程中,媒介产品的注意力和影响力也成为缔结用户关系、获得情感和信任关系的重要一环。最后是媒介技术的社会后果,在传播研究和STS领域中有两种不同观点,一是认为技术作用的连续性,二是认为技术作用的非连续性和革命性。具体来说,在技术作用连续性的假设下,技术变革所产生的后果是渐进的、连续的、嵌入社会制度框架内的。而技术作用的非连续性则认为技术变革是突变性的,会引起社会领域的变革,会颠覆社会关系、工作模式、文化实践以及政治经济秩序。而今天,技术的迭代变革已远超乎人们的想象,但是,一些技术也不免陷入日常化与“平庸化”,融入社会制度的安排中。目前在STS和传播学接合的研究中,我们可以采用一种社会变革的观点,承认媒介技术的连续性、非连续性及进化性,既保留技术进化发展的宏观视野,也关注技术如何融入日常生活的微观视角,预见技术进化后可能产生的“类脑框架”与后人类的现象的同时,也关注技术如何嵌入日常生活及社会框架。

结语

福山认为关于人工智能最大的迷思在于,它们应该像人类一样拥有智力、解决问题的能力、想象力、创造力、道德义愤及爱和怕的情感,而这是典型的人类中心主义导致的认知盲区。摆脱科技迷思的同时也需要认定人之为人所需要承担的苦难。立足于当下,我们既不能过分宣扬人工智能的神话,也不能过分悲观看待人类被异化的未来。人性的闪耀体现在意义的建构和意向性的实现,理智与情感的共存体现了人类既具备对技术的想象空间,同时也具备对技术的克制与反思,在技术狂飙突进下始终保有敏感的问题意识,接受技术对现实生活解构的各种挑战,并寻找真实而有效的解决路径。打破技术的“铁笼”,避免工业革命时代卢德派损毁机器的下场,需要从原点反思,重新理解智媒时代的人机交互,更重要的是重新理解人。无论是采纳后人类主义的思想还是更为保守的观点,都应该以清醒的目光审视和反思技术与社会的互动。从技术决定论、社会建构论等二元对立的思想中超脱出来,探寻一条居间性的道路,从全新的问题域进行阐发。

文献引用格式

喻国明,苏芳.范式重构、人机共融与技术伴随:智能传播时代理解人机关系的路径[J/OL].湖南师范大学社会科学学报,2023(04):119-125.

(《湖南师范大学社会科学学报》主编:李培超 副主编:尹金凤 本文责编:尹金凤)

【来源:湖南师范大学社科学报】