湘江理论·师大社科 | 论科举时空数据中的明清小说创作

编者按:为深入学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述,打造理论特色鲜明、湖湘特色突出、新媒体特色明显的网络理论宣传品牌,湖南省重点新闻网站星辰在线特色网络理论平台《湘江理论》特联合CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊《湖南师范大学社会科学学报》推出《湘江理论·师大社科》专栏。希望通过权威期刊与重点网络理论平台的联合,刊发推荐一系列优秀的学术研究作品,推动优质哲学社会科学研究成果发出最响亮的声音。

作者简介

胡海义

湖南师范大学文学院教授,博士生导师,主要研究方向为中国古代小说与文学地理,曾获得“第十届中国古文献奖学金”,为湖南省普通高校青年骨干教师。主持国家社科基金年度项目2项、国家重大项目子课题2项,出版《明末清初西湖小说》等专著3部,在《文学评论》《民族文学研究》等刊物上发表论文40多篇。

张雨顺

湖南师范大学文学院博士研究生

论科举时空数据中的明清小说创作

核心提示

为了避免探讨科举对明清小说创作的影响研究流于空泛,我们运用数据统计法,分析明清小说作者的中式时间、地域分布、功名结构与小说创作的关系。明清进士小说作者中式时间在整体上呈现纺锤形结构,反映了科举影响明清小说创作的复杂性。明清进士小说作者平均及第年龄随着时间推移而一路走高,影响了他们的创作选择与题材面貌。明代进士小说作者及第年龄的分布规律与明代进士及第年龄的整体情况相反,越是功名不顺者,越有可能从事小说创作。从明清小说作者科举功名的地域分布与空间分析可见,小说作者被广泛烙上科举身份的印记。明清进士小说作者的地域分布比较集中,与科举胜地的重合度很高。低级与无科举功名小说作者集中于科举与商业都非常兴盛的江浙地区,对明清小说尤其是通俗小说的繁荣具有重要意义。明清小说家的科举功名分布结构的变化情况,比较直观地呈现出明清小说创作发展的阶段性,可以补充以往小说史叙述尚未关注的内容。

内容精选

20世纪80年代以来,关于科举与文学的关系研究取得了丰硕的成果。尤其是程千帆《唐代进士行卷与文学》与傅璇琮《唐代科举与文学》两部力作,开风气之先,为古代文学研究提供了新的视角与方法,影响深远,踵武者甚多。但也形成了一个不平衡、不合理的研究格局,即重唐宋轻明清,重诗文轻小说。诚如蒋寅所说:“到社会生活愈益复杂、史料愈益丰富的明清时代,相比科举制度本身,有关科举和文学之关系的研究,显得尤其缺乏。”近年来,学界关于明清小说与科举的关系研究获得了较大进展,然而,与诗文作为正统文体和科举文体不同,小说作为“君子弗为”的边缘文体,与科举的关系要间接、复杂得多。但现有研究大多把科举对明清小说有迹无形的多层次、多角度的合力影响,简化为一种有迹有形的直接推力,“于是文化与文学的影响便被具体化、直接化,人们总是期望在史料中找出那么几条足以‘证明’这种影响存在的过硬材料来,而这种过硬材料一旦不足或互相歧异的时候,便手足无措,不知如何是好,或者干脆各执一偏”。此类简单的对应与比附,容易得出笼统空泛的结论。因此,本文尝试运用数据统计与分析的方法,关注明清小说作者在科举时空中的存在境况,分析他们的中式时间、地域分布、功名结构变化与小说创作的关系,期望为科举制度对明清小说创作的影响研究做一点补充。

一、明清小说作者的中式时间与创作选择

明清科举与文学的关系,由于史料非常丰富且史事比较明确,在时间维度上常常带有强烈的科举制度编年史意识,因此,既有研究往往聚焦科举史上的重要年份发生的重大变革,以及由此给文学家带来的深刻影响。这对整体把握明清文学的发展生态固然重要,但对小说与明清科举的关系研究,则难以切入研究的核心。因此,本文将视角移至宏观与微观相结合的小说家中式时间,即他们中式时所处的年代与各自的年龄,探讨科举对创作选择的影响。这既能作宏观的整体统计分析,又能进行微观的群体展现与个案考察,从而丰富明清小说与科举关系研究,细化其时间维度。相对于宏观的科举制度编年史,小说家对中式时间要敏感得多,创作选择受其影响也要深刻得多。

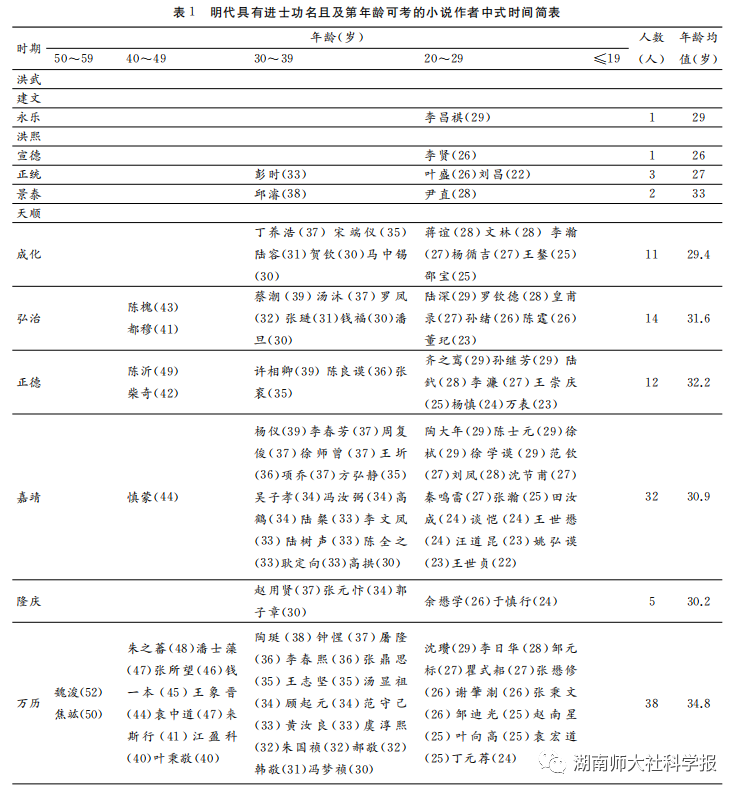

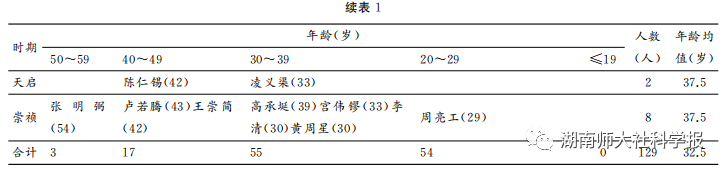

在科举史上,进士作为社会精英,拥有很高的政治声望与文化地位,钱穆甚至将宋以后的社会称为“进士社会”。由于低级科举功名和无功名的小说作者的生平大多不详,缺乏足够的样本数据,而具有进士功名的小说作者的存世信息比较丰富,所以我们选择这一群体的中式时间作为标本,分析明清小说作者的科举境况与小说创作。根据《中国古代小说百科全书》(刘世德主编,中国大百科全书出版社1998年)、《中国古代小说总目提要》(朱一玄等编著,人民文学出版社2005年)、《中国古代小说总目》(石昌渝主编,山西教育出版社2004年)、《明清进士题名碑录索引》(朱保炯、谢沛霖编,上海古籍出版社1980年)、《明史》(张廷玉等撰,中华书局1974年)等文献,将明清183位具有进士功名、及第年龄可考的小说作者(以下简称进士小说作者)的中式时间,统计列表如表1、表2所示。

表1、表2既展现了明清两代进士小说作者中式时间的整体面貌,又反映了这一群体在每一历史阶段的分布状况,还显示出个体的中式简况。

1.明清进士小说作者中式时间在整体上呈现出纺锤形结构。从各个时期的进士小说家的历时性分布来看,明初极少有进士从事小说创作,成化至正德年间进士小说作者人数迅速增加,在嘉靖与万历年间达到了高峰。嘉靖、万历两朝共计有70位进士参与小说创作,约占明清总数的38%。此后进士小说作者人数迅速减少,一直持续到清末(光绪至宣统朝是古典小说终结,近代小说兴起,科举制度废除的特殊时期,其回光返照的表现,另当别论),大致形成了首尾两端人数少、中间主体人数较多的纺锤形。

这种纺锤形结构反映了科举影响明清小说创作的复杂性。一方面,进士群体参与小说创作及传播,对提高小说地位、增强小说艺术、扩大小说影响具有重要意义。如表1开首的李昌祺,29岁登永乐二年(1404)进士榜,意气风发,“雄辩博洽”,约于永乐十七年(1419)完成《剪灯余话》的创作。同年状元、翰林院侍读学士曾棨称其“秾丽丰蔚,文采烂然”,王英、罗汝敬、刘敬等进士也纷纷赞其“措词命意,开阖抑扬”,为“薇垣之佳制”。进士出身、富有才情的李昌祺创作历来被视为“小道”的小说,有利于提升小说的社会地位与艺术品质,尤其是在明初压抑的政治与文化环境中,在《剪灯新话》之后的小说创作陷入低谷的情况下,甚为难得。该作又受到了李昌祺的一批身居高位的进士同年的高度赞扬,声名远扬,“今盛市井”,堪称明初小说史上的盛事。到了成化至正德年间,37位进士涉足小说领域,渐成声势,可见,明代小说的复苏与发展离不开他们的探索努力。此后,每一朝都有不少进士参与小说创作,包括杨慎、焦竑、朱之蕃等著名状元,他们无疑起到了引领作用。

但另一方面,科举对小说的阻碍也如影随形。李昌祺《剪灯余话》的遭遇即是如此。正统七年(1442)三月,国子监祭酒李时勉上疏请禁《剪灯新话》之类的小说,其中就包括与之合刻的模仿之作《剪灯余话》。李时勉曾为《剪灯余话》中的《至正妓人行》作跋,称赞“观其横放浩瀚,若春泉注壑,浼灂而不穷”。李时勉为人耿介,曾多次犯颜直谏。他虽然是李昌祺的进士同年,但对李昌祺小说的褒扬是发自肺腑的,也是中肯恰当的。只是与前次立足小说艺术不同,这次是着眼于科举教育。由于“经生儒士多舍正学不讲,日夜记意,以资谈论”,沉湎于《剪灯新话》《剪灯余话》之类的小说,荒废了程朱理学规训下“代圣贤立言”的八股文训练,导致国子监的科举成绩大幅下降。作为祭酒的李时勉为了整顿国子监的教学秩序,于是请禁小说。这次科举因素浓厚的禁毁行动,很快就肃清了小说在科举士子中的影响力,并对小说作者与潜在的小说作者带来了强大的威慑力,在相当长时期内抑制了小说创作。正统七年进士及第的北京士子韩雍,七年后巡抚江西时依然深受禁毁事件的影响,因《剪灯余话》而否决了进士出身、政声卓越、官至二品的李昌祺入乡贤祠的动议,这给后世士大夫留下了挥之不去的阴影。如成化二年(1466)进士陆容认为:“李公素著耿介廉慎之称,特以作此书见黜,清议之严,亦可畏矣。”嘉靖四十四年(1565)进士王圻叹道:“未知此公大节高明,安得以笔墨疵戏累之?”明末的张萱也深感李昌祺因创作小说而被拒入乡贤祠“亦不幸矣”,等等。他们不能不畏惧惩罚,心有戚戚,不禁引发“著述可不慎欤”的忧思与不安,从而在创作上进一步自我规训与审查,必然会造成“小说创作中的自我禁抑现象较突出”。

这种阴影弥漫于整个明清科举与小说关系史之中。吴敬梓在科举失意后创作《儒林外史》,“以功名富贵为一篇之骨”,深刻反映了文士在科举制度下的悲剧命运,进士出身的挚友程晋芳为他感叹道:“吾为斯人悲,竟以稗说传。”即使到了科举与古典小说即将终结的光绪年间,也是如此。例如表2末尾的蒋其章,同治九年(1870)举人,曾任《申报》第一任主笔,也是我国最早的文学杂志《瀛寰琐纪》的编辑。该刊每期都刊发小说,曾分26期连载蒋其章用白话章回体译撰的英国小说《昕夕闲谈》,这是中国近代第一部长篇翻译小说。但此类具有小说史意义的开端很快就戛然而止,蒋其章重回科举之路,于光绪三年(1877)进士及第,结束了他富有成效的小说编辑、翻译与创作事业。蒋其章与明初李昌祺的小说经历遥相呼应,构成了这个纺锤形结构的脆弱两端,反映了明清小说与科举的复杂关系。

2.明清进士小说作者平均及第年龄随着时间推移而一路走高,这影响了他们的创作选择与题材面貌。在有数据统计的明清两代21朝中,仅有明初的永乐、宣德、正统和成化4朝的进士小说作者的平均及第年龄在30岁以下,且永乐与宣德朝仅有1个数据,正统朝也只有2个数据,参考价值大打折扣。从明初最低的平均及第年龄26岁一路上升,到了明末的崇祯朝达到了37.5岁,前后相差近12岁,这在崇尚早婚早育、多子多孙的古代社会,几乎是隔代的鸿沟。所谓“磨难天下才人,无如八股一道”,明清进士在不同的年龄阶段金榜题名,意味着此前经受八股文带来的身心煎熬的时间长度和痛苦程度就大不一样。大体而言,越早及第,后来涉及小说创作的概率就越低。据《皇明三元考》载,尽管明代20岁以下的进士所占比例不高,但在万历年间有72位,其中万历三十二年、四十四年、四十七年三科分别有12人、14人、16人。万历年间正是小说繁荣发展的黄金时期,但这些进士却无人涉及小说创作。显然,这批早达的进士壮志满怀,追求仕途腾达,恪守儒家正道才是他们的立身之本。明清时期,唯一涉及小说创作的20岁以下进士及第者是赵执信,康熙十八年(1679)及第时仅18岁,入选翰林院庶吉士,散馆授编修,23岁任山西乡试正主考官,年少得志,意气风发。这个特殊的个案与小说创作结缘,恰恰是因为断送了功名。康熙二十六年(1687),赵执信因为在佟皇后丧期观看《长生殿》演出而被罢官。当时京城流传:“秋谷才华迥绝俦,少年科第尽风流。可怜一出《长生殿》,断送功名到白头。”他自此开始了长达35年的浪迹生活。康熙四十三年(1704),赵执信游历天津,率性而作笔记小说《海鸥小谱》,记狎游香艳故事,借风情抒发悒怏。赵执信曾一度仕途顺利,踌躇满志,如果没有经历断送功名的人生剧变,是不大可能接触小说创作的。

进士小说作者及第平均年龄逐步增大的现象和明清小说创作的发展变化,存在密切的因果联系。进士及第于不同的年龄阶段,对功名及人生的理解与期许也不一样,从而深刻影响他们的创作态度、主题选择与审美情趣。毕竟,少年高歌、中年叹息与老泪纵横是迥然相异的情状。例如嘉靖年间,22岁进士及第的王世贞,在《凤洲杂编》中津津乐道明代的状元荣耀与科场佳话;万历年间,40岁进士及第的江盈科在《雪涛小说》《谐史》中,百感交集地讲述科场上的世相百态与悲欢离合;乾隆年间,67岁进士及第的徐昆则在《柳崖外编》中,无限心酸地讲述私塾先生王再来一直苦苦挣扎于场屋的沉痛人生。

3.明代进士小说作者及第年龄的分布规律与明代进士及第年龄的整体情况相反,越是场屋蹭蹬者,越有可能从事小说创作。钱茂伟统计分析明代进士登科录,得出一个结论:“从时间上说,万历之前,以年龄30~39岁一档为多,进士年龄有偏高特点;万历以后,进士年龄结构呈下降趋势,以20~29岁一档居多。”但明代进士小说作者及第年龄的分布规律与之恰好相反。明代进士小说作者及第年龄在万历以前,30~39岁一档和20~29岁一档的人数之比为35∶41,在嘉靖以前达到16∶24。而从万历年间开始, 30~39岁一档和20~29岁一档的人数之比则为20∶13,30~39岁的人数已经远远反超,这种趋势一直持续发展到整个清代,达到29∶14,后者约为前者的一半。这就形成了一种独特的状况:万历以前,明代进士小说作者及第年龄以20~29岁为多,进士小说作者及第年龄有偏低的趋向;从万历年间开始,进士小说作者的及第年龄呈上升趋势,以30~39岁居多。这一规律与明代进士及第年龄的整体情况恰好相反。联系上述进士小说作者及第平均年龄不断增大的趋向,说明越是场屋蹭蹬者越有可能从事小说创作。值得注意的是,30岁是其中的一个重要节点。“三十而立”对于中国古代士人来说,是一道重要门槛。清代著名文学家陈沆35岁高中状元,但他在30岁赴试京城期间,作《三十生日都门自述(其一)》感叹道:“流光不知省,一瞬三十岁……衣食销壮心,蹉跎失幼慧。堕落文字中,常惧天所弃。”在得意与失意之间,30岁前后的人生态度大有落差。少年意气风发,吟诗言志,酣畅淋漓。但人过中年,功名蹭蹬,身心疲惫,“回念当时,激昂青云,一种迈往之志恍在春风一梦中耳”,不胜唏嘘,那么小说的曲折情节与叙事容量,更能展现当前的艰难岁月与几度黄粱美梦,也更能补偿辛酸无奈的心理。

不仅进士小说作者中式时间与小说创作呈现出上述特点,具有其他功名的小说作者亦是如此。顺治十五年(1658),19岁的蒲松龄应童子试,以县、府、道第一名考取秀才,受到山东学政、著名文学家施闰章的高度赞赏,但此后屡试不第。康熙五十年(1711),72岁的蒲松龄通过了岁贡生考试。面对朋友的祝贺,他无限感慨:“落拓名场五十秋,不成一事雪盈头。”在间隔约五十年的两次中式之间,蒲松龄进行了四十多年的《聊斋志异》创作,尽情抒发他的“孤愤”。另如周清原屡试不第,他在小说《西湖二集》第一卷《吴越王再世索江山》中,讲述著名小说家瞿佑怀才不遇,创作《剪灯新话》抒胸中意气,还有很多失意才子“没紧没要做部小说,胡乱将来传流于世……一则发抒生平之气,把胸中欲歌欲笑欲叫欲跳之意,尽数写将出来,满腹不平之气,郁郁无聊,借以消遣”,真切展现了科举对小说创作的深刻影响。

二、明清小说作者科举功名的地域分布与空间分析

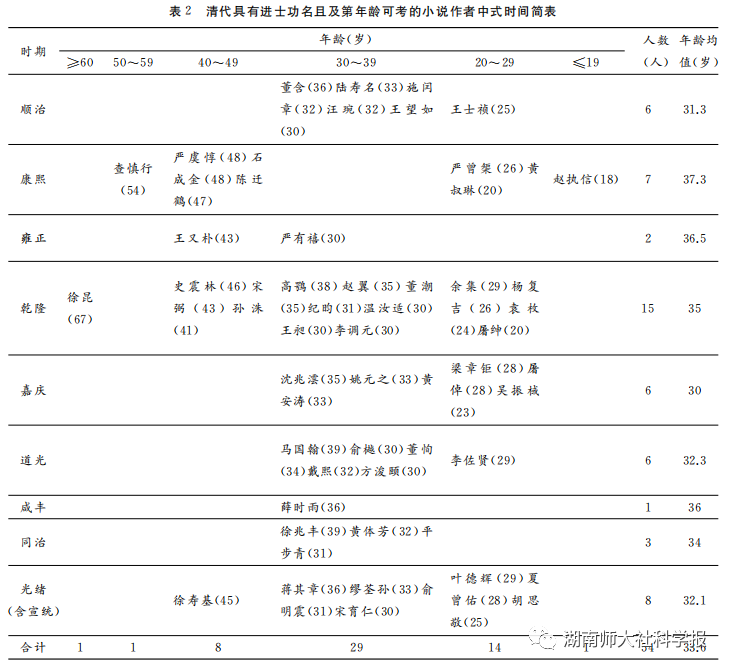

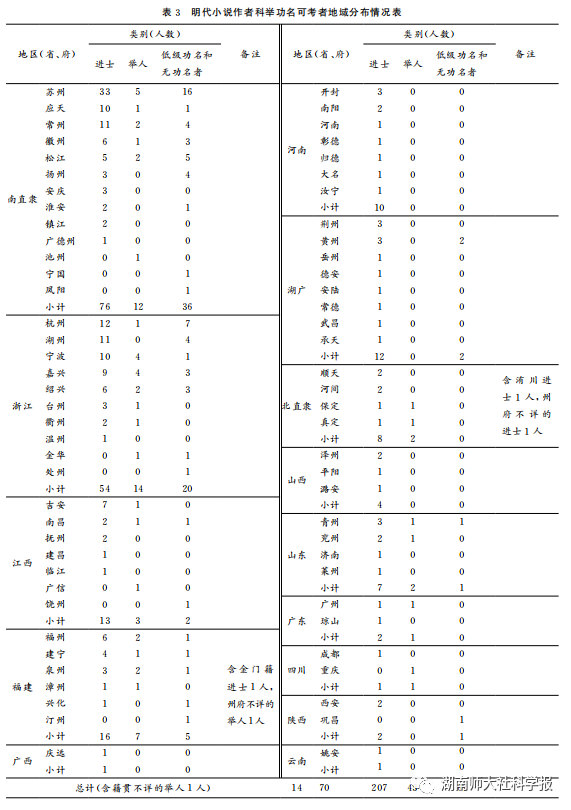

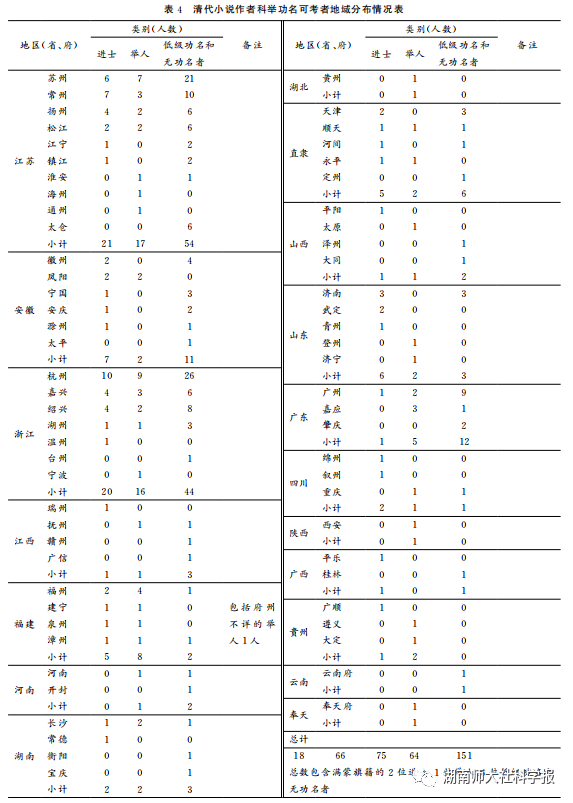

中国幅员辽阔,各地文化教育发展不平衡,因此科举取士具有鲜明的地域性,尤其是在明清时期的东南地区形成了一些成绩超凡的科举胜地。考察明清小说作者科举功名的地域分布与科举胜地的关系,有利于探讨明清小说作者创作的空间因素。根据《中国古代小说百科全书》(刘世德主编,中国大百科全书出版社1998年)、《古本小说集成提要》(古本小说编辑委员会编,上海古籍出版社2018年)、《中国古代小说总目提要》(朱一玄等编著,人民文学出版社2005年)、《中国古代小说总目》(石昌渝主编,山西教育出版社2004年)、《明史》(张廷玉等撰,中华书局1974年)、《清史稿》(赵尔巽等撰,中华书局1977年)等,将明清小说作者科举功名可考者的地域分布情况制作表3、表4。

根据表3、表4所列明清小说作者科举功名的地域分布可做以下空间分析。

1.明清小说作者科举功名可考者的地域分布非常广,小说作者被广泛烙上科举身份的印记。表3可知明代进士小说作者分布在14省61府(含直隶州,下同),举人小说作者分布在8省26府,低级与无科举功名的小说作者分布在7省26府。同样,表4可见清代进士小说作者分布在13省36府,举人小说作者分布在16省33府,低级与无科举功名的小说作者分布在14省41府。综合而言,明代有15个省级行政区,小说作者科举功名可考者分布在14省70府。在晚清之前,清代内地有18省,小说作者科举功名可考者分布在18省66府,可见地域分布非常广。明清是中国科举制度的鼎盛期,朱元璋诏令:“使中外文臣皆由科举而进,非科举者毋得与官。”

2.明清进士小说作者的地域分布比较集中,与科举胜地关系密切。如明代苏州有进士小说作者33人,约占明代进士小说作者总数的16%,优势突出。拥有进士小说作者人数在10人及以上的府还有:杭州12人、常州11人、湖州11人、应天府10人、宁波10人。这些府都处于以江南为中心的江浙地区,是声名卓著的科举胜地,形成了鲜明的集群现象。明代耿橘称“今代科目之设,惟吴越为最盛”。据范金民统计,明清共录取进士51 681人,“江南共考取进士7 877人,占全国15.24%,其中明代为3 864人,占全国的15.54%,清代为4 013人,占全国14.95%,总体而言,明清两代每7个进士,就有一个以上出自江南。这么高的比例,毫无疑问在全国独居鳌头”。受进士的地理分布影响,明代进士小说作者的地理分布也非常集中,如南直隶最具代表性的应天、镇江、常州、苏州、松江5府,浙江最具代表性的杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴5府,这10个科举胜地的进士小说作者多达109人,超过明代总数的一半。

到了清代,少数州府的绝对优势大幅削弱,如明代独占鳌头的苏州,到了清代仅有6位进士小说作者,人数最多的杭州也仅10人。但江浙地区整体的集群现象依然突出,上述10府的进士小说作者有36人,约为清代总数的一半。不过,这一数值仅为明代的三分之一。江浙10府的进士小说作者人数从明代到清代大幅减少,其实与这一群体从明代的207人减到清代的75人,幅度大致相当。这说明在社会上层与知识精英当中,明代小说的发展环境明显优于清代。明代帝王喜读小说的记载屡见于时人笔记。这在宰辅勋侯、显宦科甲中也是渐成风气,或批点,或作序,甚至操斛染翰,创作小说。到了清代,创作环境急剧转变。康熙与乾隆朝的小说禁毁谕令屡见不鲜。雍正皇帝因为护军参领郎坤在奏折中引用《三国演义》的典故而大动肝火,郎坤差点被处死,最终遭到“著革职,枷号三个月,鞭一百发落”的严惩。作为《四库全书》总纂官的进士文人纪昀就是一位著名的小说家,且不论《四库全书总目》对唐传奇与通俗小说的指责黜弃,其创作的《阅微草堂笔记》体现出较为保守的小说观,某些方面与明人相比实属退步。

3.明清的低级与无科举功名小说作者,集中于科举与商业都非常兴盛的江浙地区,对古代小说尤其是通俗小说的繁荣具有重要意义。苏州和杭州的低级与无科举功名小说作者在明代有23人,超过全国该类小说作者总数的1/3,在清代多达47人,占全国总数的31%。就上述江浙10府而言,明代的低级与无科举功名小说作者有44人,占全国总数的66%。清代有84人,超过全国总数的一半。江浙地区成为明清低级科举功名和无科举功名小说作者汇聚的中心,集中度很高。其原因之一就是江浙地区作为科举中心,考试竞争异常激烈,造成大量士子屡试不第。明代苏州著名文学家归有光说:“吴为人才渊薮,文字之盛,甲于天下。其人耻为他业,自髫龀以上,皆能诵习举子应主司之试。居庠校中,有白首不自已者。江以南,其俗尽然。”如此造成大量落第士子借小说创作来浇胸中块垒。但江浙以外的科举胜地极少成为小说创作中心。如江西吉安,明代诞生了805位进士,傲视群雄。这里的落第者也甚多,但没有出现过低级与无科举功名小说作者。明代的南昌也仅出现1位拔贡出身的小说作者。这是因为造就进士小说作者除科举之外还有商业因素。

自唐宋以来,江浙地区商业非常发达。例如杭州,“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”,所谓“杭民半多商贾”。苏州毫不逊色,明代成化年间,“若以钱粮论之,则苏十倍于杭”。中国古代通俗小说作为一种文化商品,具有鲜明的商业消费性质,“通俗小说由于本身的特点,不可避免地要通过商品生产、交换环节后才能成为广大读者欣赏的读物”。一方面,这些科举与商业都非常兴盛的江浙城市,拥有庞大的市民阶层与举子群体,他们是明清小说的主要读者群,这就为通俗小说的发展培育了具有消费需求与能力的读者群。另一方面,江浙发达的书坊刊刻业吸引了大量落第士子,从事小说创作与刊刻。宋人叶梦得说:“今天下印书,以杭州为上。”到了明代,更多的江浙城市拥有更发达的刊刻业。明代胡应麟说:“余所见当今刻本,苏、常为上,金陵次之,杭又次之。”据统计,明代苏州有31家书坊刊刻小说50种,南京有22家书坊刊刻小说42种,杭州有18家书坊刊刻小说27种。三地刊刻小说的书坊约占全国可考者的一半,刊刻小说的种数约占44%。清代前期,苏州有52家书坊刊刻小说100种,杭州有32家书坊刊刻小说44种,南京有16家书坊刊刻小说20种。三地刊刻小说的书坊约占全国可考者的77%,刊刻小说的种数约占66%。所刊小说大部分是通俗小说。

小说刊刻的繁荣需要充足的稿源作为保障,江浙地区的落第士子为了谋生,并寄托怀才不遇的怨愤,应书坊主之请而创作小说。例如明末苏州人冯梦龙,屡试不中,应苏州叶敬池、天许斋书坊之请,编撰小说集“三言”,另编撰有《智囊补》《古今谭概》《情史》《新列国志》等,影响深远。湖州人凌濛初也是在屡试不第后,应苏州尚友堂书坊的要求,撰有“二拍”。两位落第士子与书坊主合作推出的“三言二拍”,代表了明代白话短篇小说的最高成就。杭州人陆云龙幼年丧父,家境贫寒,屡试不第后创办书坊峥霄馆与翠娱阁,从事编选与刊刻行业。陆云龙创作、刊刻了《魏忠贤小说斥奸书》,并鼓励弟弟陆人龙创作《辽海丹忠录》,掀起了一股时事小说创作与刊刻的热潮。峥霄馆还刊刻了陆人龙创作的小说集《型世言》,也是明末白话短篇小说的典型代表之一。明末清初金华人李渔,科举失利后放弃举业,在杭州创作了代表清代白话短篇小说最高成就的《无声戏》与《十二楼》,曾自行刊刻,大获成功。诸多案例展现了江浙地区兼具科举与商业中心的特色,对促进古代小说尤其是通俗小说的繁荣,具有重要意义。

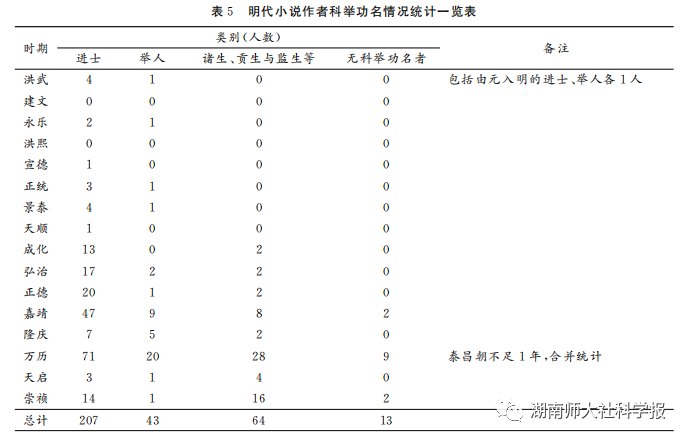

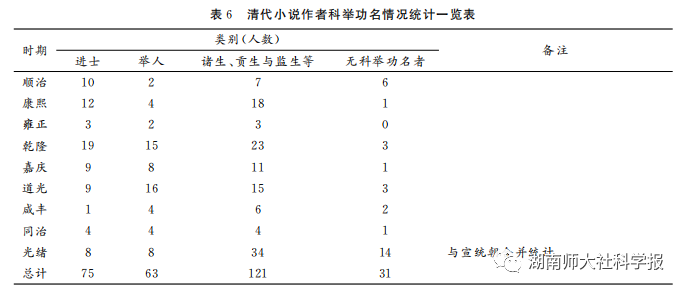

三、明清小说作者的科举功名数据与明清小说创作史脉络

关于明清小说创作的发展历程,鲁迅的《中国小说史略》、陈大康的《明代小说史》、齐裕焜的《明代小说史》与张俊的《清代小说史》等多有论述。但从明清小说家的科举功名分布结构的变化情况考察明清小说创作的发展历程,无疑是有益的补充。我们统计分析617位科举功名情况可考的明清小说作者,见表5、表6。

从小说作者科举功名的分布变迁视角,将这些数据点连成一条轨迹,能比较直观地呈现明清小说创作的发展主线。这是一部数字化的明清小说创作史,根据作者群体的科举功名与创作的变迁关系,可以将其分为六个阶段。

1.起步初兴阶段:洪武至永乐年间。表5显示洪武至永乐年间有6位进士和2位举人涉笔小说,这是一个不俗的开端。且不论作者及其生平尚有争议的经典著作《三国演义》《水浒传》,瞿佑《剪灯新话》就为明清科举视野下的小说创作史,开创了一个上佳的范例。《剪灯新话》作于明洪武十一年(1378),作者瞿佑,时任杭州府仁和县学训导。洪武初年,瞿佑“及胜冠以来,结朋俦入场屋”,积极参加科举考试,后以贡士荐授仁和县学训导,课士之余创作了《剪灯新话》。瞿佑后来调任钱塘县学、临安县学与宜阳县学训导,建文二年(1400)擢为国子监助教。他在钱塘县学训导任上的同事桂衡和杭州府学训导凌云翰曾为《剪灯新话》作序。瞿佑后来因事下狱,出狱后流放保安,设馆教学。在此期间,瞿佑不幸将《剪灯新话》的原稿遗失。四川蒲江县尹胡子昂偶然在学官田以和处,得到《剪灯新话》抄本四卷,奉为珍宝。永乐十八年(1420),胡子昂调任保安附近的兴和,特意寻访瞿佑,将四卷抄本交还给他,并请求重新校订,随后付梓刊行。这部流传于众多学官之间并依靠他们保存下来的著名小说,对后世的小说创作影响深远,仿作不断,如前文论及的《剪灯余话》。万历年间,邵景詹又仿作《觅灯因话》。后来的凌濛初“二拍”、周清原《西湖二集》、蒲松龄《聊斋志异》等也受到《剪灯新话》的较大影响。这一时期,曾任学官的秦约、王达等人,撰文言小说集《师友话言》《椒宫旧事》等,也值得关注。

2.萧条沉寂阶段:洪熙至天顺年间。洪武、永乐以后,宋元小说的流风余韵已经消散殆尽,明初铁血统治和理学浸染已见成效,小说创作陷入了萧条期,部分数据甚至留下了空白。这一阶段出现了中国小说史上的第一次禁毁事件——李时勉请禁《剪灯新话》等小说。这一事件既能反映该阶段小说创作陷入沉寂的原因,又能体现这种创作状况的深远影响。从洪熙到天顺41年间,有9位进士、2位举人曾涉笔文言小说,天顺之后虽然人数渐多,但作品多为芜杂的“准小说”。在李昌祺《剪灯余话》之后,明代小说创作在相当长的时期内乏善可陈,值得一提的只有《效颦集》,作者赵弼,明经出身,长期担任教谕。《效颦集》是他任汉阳府学教谕期间,在课士之余创作的,也是《剪灯新话》的仿作。《效颦集》喜好议论,迂执刻板,打下了赵弼长期担任经学与八股文教师的职业印记,成就不如《剪灯新话》和《剪灯余话》。即便如此,该作也弥足珍贵,因为自宣德三年(1428)该作诞生之后,小说界长期几无新作面世,等到成化末年才有所改观。明代祝允明为王锜的文言小说集《寓圃杂记》作序云:“野者不胜,欲救之,乃自附于裨虞,史以野名出焉。又以后,复渐弛。国初殆绝,中叶又渐作。”“国初殆绝”就指出了明初以后小说创作陷入沉寂的状况。

3.缓慢复苏阶段:成化至正德年间。小说界在经历了半个多世纪的噤若寒蝉之后,成化朝终于出现了13位进士操斛昔日“君子弗为”的禁区,人数超过了前七朝的总和。更具小说史意义的是成化年间,首次出现了低级科举功名的小说作者,这意味着小说创作主体的范围扩大,重心开始下移,这对明代小说创作而言具有重大意义。他们给长期笼罩在“理学忌惧”与“进士风度”阴影中的小说界,带来了一股清新之风。例如许浩,贡生,约成化、弘治年间人,曾任桐城教谕,撰有文言小说集《复斋日记》,以往的小说史著并不关注,但他公开反思明初士子浅薄的小说观,批评“是时国人或不取”,表现出难能可贵的识见与勇气。从成化末年到正德时期,在一批进士、举人的主导下,小说创作得到复苏,为后世小说繁荣打下了一定的基础。祝允明,弘治五年(1492)举人,“吴中四才子”之一,他已敏锐感到小说创作的复苏,赞叹道:“国初殆绝,中叶又渐作。美哉!彬彬乎可以观矣!”他身体力行,撰有《志怪录》《猥谈》《义虎传》等小说。

这一阶段小说创作复苏的重要标志是作于成化二十二年(1486)的《钟情丽集》,其作者被认为是景泰五年(1454)进士及第的邱濬。此说历来不乏质疑,但小说序言称其是玉峰主人“潜心科举”时所为,应为事实。该作的小说史意义有四:其一,金榜题名的大团圆结构模式,开创了明末清初才子佳人小说的结构程式,引领一种创作风气与审美趋向——以场屋中人写金榜风流;其二,全篇长约二万五千字,是明代较早出现的一部中篇文言传奇小说,深刻影响了明代中期的中篇文言传奇小说创作;其三,其中掺入诗词71首,文赋、书信等10篇,篇幅超过全文一半,将诗文羼入形式推向极致,陈大康认为“《钟情丽集》实际上是‘诗文小说’体制的最后确立者”;其四,男女主人公依靠自己坚持不懈的抗争获得幸福生活,立意深远,格调脱俗,为后世小说树立高标。

4.发展繁荣阶段:明代嘉靖至清代顺治年间。统计数据显示嘉靖至崇祯年间从事小说创作的进士和举人成倍增加,计有178人,约占总数的71.2%。他们形成强烈的群体效应,掀起文言小说的创作热潮。据袁行霈、侯忠义编《中国文言小说书目》统计,明代文言小说有694种,远超其他各朝。如明代中晚期的“世说体”小说创作,“嘉、隆以前,学者知有所谓《世说》者绝少”。“世说体”编撰从宋代至明嘉靖时已经沉寂了约四百年。嘉靖年间,何良俊撰《语林》,好评如潮,焦竑为之作序。焦竑为万历十七年(1589)状元,撰有《明世说》《笔乘》与《玉堂丛语》三部“世说体”小说,推动了“世说体”创作迈向高潮。

这一阶段的数据还显示,小说作者群体开始大量出现低级与无科举功名者。创作重心进一步下移,预示通俗小说的兴起在望。嘉靖十六年(1537),武定侯郭勋授意门下山人撰写《皇明开运英武传》。他们大多久困场屋,寄食公卿。这些山人代笔操觚,沉寂了近两百年的通俗小说创作终于重新起步。同样被科举挡在门外而被迫转投书坊的一些下层士人,对通俗小说的发展作出了重要贡献。如余象斗,屡试不第,于万历十九年(1591)放弃举业,转营双峰堂与三台馆书坊,编创《北游记》《皇明诸司公案》等四部通俗小说,评点十余部,刊刻通俗小说二十余部。另如忠正堂书坊主熊大木,编创《大宋演义中兴英烈传》《南北宋志传》等四部通俗小说,影响深远。此外,越来越多的下层失意文人,如邓志谟、冯梦龙等,为了生计,应书商之请,投入民众喜闻乐见、市场需求旺盛的通俗小说创作。通俗小说因此逐渐成了明清小说的主流。

清承明制,在入关的第二年就开科取士。顺治年间,小说作者的功名结构承续了明末的基本格局。小说创作的整体面貌特征也表现出比较鲜明的延续性。如才子佳人小说在明末清初持续发展,“以文雅风流缀其间,功名遇合为之主,始或乖违,终多如意”,它的兴起与科举密切相关。

5.盛极转衰阶段:康熙至道光年间。这一阶段,有78位低级与无科举功名者涉笔小说,占明清总数的34%。小说创作重心进一步下移,很多富有才情的寒士被挡在科举门外,成了小说创作的主力,成绩斐然。《红楼梦》是中国古典小说的巅峰之作,尽管曹雪芹生平资料有限,但可以肯定从未金榜题名。他塑造的贾宝玉厌恶科举,痛恨沽名钓誉的国贼禄鬼。《聊斋志异》是中国古代文言小说的巅峰之作,蒲松龄因为屡试不第而著孤愤之书,“聊斋少负艳才,牢落名场无所遇,胸填气结,不得已为是书”,辛辣嘲讽了科举考试的弊端。《儒林外史》是中国古代讽刺小说的巅峰之作。吴敬梓出身于科举世家,但他困于场屋,乾隆元年(1736)被荐应试博学鸿词科,因病未赴。就在此年,吴敬梓决意放弃科举,开始创作《儒林外史》,深入批判八股取士制度,沉痛思索士子的历史命运。这些经典名著足以代表这段时期小说创作的成就。

但这些辉煌成就难掩小说创作衰退的趋向。这一阶段长达189年,仅有52位进士涉笔小说创作,约为上一阶段142年间的进士小说作者数的1/3。清代进士、举人等高阶功名者创作小说的热情已经大幅减退。一方面是因为小说禁毁运动高潮迭起。据王利器统计,明清朝廷发布了101条禁毁小说戏曲法令,康熙至道光年间的就多达79条,占比高达78%。高频率与高强度的禁毁运动,必然严重压抑小说创作。另一方面,清廷进一步加强了程朱理学的统治地位,强调科举考试以宋儒传注为宗,加上考据学兴起,不利于喜谈“怪力乱神”的小说创作。从辨章学术的目录学对通俗小说的著录来看,如明代正统年间,内阁首辅杨士奇编《文渊阁书目》,著录《宣和遗事》《薛仁贵征辽事略》等。另有《文华殿书目》也著录了《三国志通俗演义》。到了康熙至道光年间,目录学成就卓著,但除了钱曾《也是园藏书目》这一私家书目著录少量通俗小说,各类书目尤其是官藏书目已无通俗小说的立锥之地。

6.衰退与转型阶段:咸丰至宣统年间。这一阶段,进士小说作者仅13人,占明清总数的4.6%;举人小说作者16人,占总数的15%;低级与无科举功名者61人,占总数的26.6%。到了清末,冗官现象日益突出,科举之路越发堰塞,举子出路更加艰难。而且,近代时局的急剧动荡与变法思潮的巨大冲击,废科举的呼声越来越高。因此,在这个传统急剧衰败而亟待新变转型的时期,一方面还有大量的小说作者一边汲汲于科举,一边创作小说以养家。如韩邦庆,光绪年间中秀才,入读国子监,此后屡试不第,但一直坚持应举,同时从事小说创作,创办了中国第一本小说刊物《海上奇书》。他的名作《海上花列传》的部分章节就是在应考期间写作的。另一方面,更多的士人认清科举不可为,转投他业,甚至成为职业小说家。如“小说巨子”吴沃尧、《海上繁华梦》的作者孙家振、《新儒林外史》的作者与《杭州白话报》的主笔林白水等人,都曾拒绝参加科举考试,转而投身小说创作和办报事业。另如李伯元、邹弢、黄人、李涵秋、徐念慈等也是如此。正是这些小说家的道路选择,小说界发生了革命性的巨变,“逐渐出现现代意义上的小说理论与批评”,促进了中国古代小说的近现代转型。

结语

本文对明清进士小说作者中式时间数据的纵向梳理,可以历时性地展现科举考试与小说创作的因果关系,能够部分回答科举是如何造就一代又一代小说家的问题。数据显示明清进士小说作者中式时间在整体上呈现纺锤形结构,反映了科举在正向促进与反向阻碍两个层面,对明清小说创作产生了非常复杂的影响。明清进士小说作者平均及第年龄随着时间推移而一路走高,影响了他们的创作选择与题材面貌,即越是晚达,越喜在科举题材中悲戚与哀叹。值得注意的是,明代进士小说作者及第年龄的分布规律与明代进士及第年龄的整体情况相反,显示越是功名不顺者,越有可能从事小说创作。对明清小说作者科举功名的地域分布数据进行空间分析,可以共时性地展现小说创作的地域差异。数据显示明清小说作者科举功名可考者的地域分布非常广,小说作者被广泛烙上科举身份的印记。而另一方面,明清进士小说作者的地域分布则比较集中,与科举胜地的重合度很高。低级与无科举功名小说作者集中于科举与商业都非常兴盛的江浙地区,对明清小说尤其是通俗小说的繁荣具有重要意义。对明清小说家的科举功名分布结构的变化进行考察,则是将不同等级功名人群分布结构的空间因素,与不同朝代变迁的时间因素结合起来,比较直观地呈现出一部数字化的明清小说创作史及其发展的阶段性。我们根据作者群体的科举功名与创作的变迁关系,可以将其分为起步初兴、萧条沉寂、缓慢复苏等六个阶段,这有利于补充以往小说史叙述尚未关注的内容。

文献引用格式

胡海义,张雨顺.论科举时空数据中的明清小说创作[J].湖南师范大学社会科学学报,2023,52(03):47-59.

本文刊发于《湖南师范大学社会科学学报》2023年第3期“小说创作与阅读”栏目。参考文献从略。

(《湖南师范大学社会科学学报》主编:李培超 副主编:尹金凤 本文责编:王蓉)

【来源:湖南师大社科学报】